人財育成FAQ

※ご質問をクリックするとご回答が見られます

-

部下の6年目の営業担当者に関してご相談します。弊社は毎月2回見込み進捗会議を実施し、そこで見込み状況の確認をするのですが、お客様との間でしっかりと確認が取れていない内容を担当者の期待込みで報告し、結果がズレる傾向があります。「しっかりと確認して報告するように!」と指導しているのですが、なかなか改善しません。何か良い方法をアドバイス願います。(営業課長K.Yさま)

営業担当者とお客様との間でどのようなやり取りが行われているのか?は、マネジャーにとってブラックボックスです。過去から多くのマネジャーがこのブラックボックスに翻弄されてきています。なかなか良い解決方法がないのも事実のようです。結果だけを評価するのであれば、ブラックボックス対策に苦労しなくて済むのですが、それではいつまでたっても部下は成長しません。

そこで、顧客ごとの「面談ノート」の活用をお勧めします。

一部の業種ではすでに使われていますが、面談内容をノートに記入し客先に内容を確認していただいてサインをもらいお互いが保管する、というものです。

ノートの使い方は自由ですが、最初はある程度記入内容をフォーマット化した方が使いやすいようです。商談は、伝える情報はもちろんですが、伝えた内容に対する面談者の反応の情報も重要です。反応から相手の真意を推察し、次回以降の対策を考えますから。よって、伝える内容に対して面談者の回答を書けるようなフォーマットがよいでしょう。伝える内容は5W2Hを基本に簡潔に書かせるように指導します。

そして、面談の終了時には必ず次回の訪問予定、面談目的と面談者を書き、先方の承認サインをいただくようにします。

日報として使うのであれば、事前に面談目的を記入させマネジャーがチェックし、必要であればそのタイミングで指導します。帰社後には日報対話を行い、今後の行動を促進するところまでをノート活用の一連の流れとするとよいでしょう。

面談ノートは、面談の最後に先方に確認のサインをしていただく仕組みですので、ご相談いただいたケースに関してはこれで改善されると思います。

また、この面談ノートは引き継ぎ時に新担当者に渡せば、引き継ぎ資料としても使えます。

帰社後にノートをスキャンすればデータで管理することも可能ですし、メールで先方担当者に送り相互で管理することも可能です。いろいろ工夫してみてください。

-

メーカーの管理部長です。定年後の再雇用への取り組みもあって、高年齢者のモチベーションや将来設計、セカンドライフに関する研修を検討しています。外部研修の検討は初めてなのでよくわからなくて悩んでいます。(M.Sさま)

高年齢者雇用安定法の改正案が今年(2013年)の4月から施行され、企業の制度整備が急がれています。しかし、この問題は企業側の取り組みだけで上手くいくものでもありません。働く側にも焦点を当てて、色々な問題や課題に取り組んでいかなければならないのが現状でしょう。

60歳定年後の雇用延長に焦点を当ててみますと、はっきりしているのは定年直前に色々な手を打っても遅いということです。つまり、その前から心と体の準備をさせる必要があるということです。この支援方法を具体化したものにキャリア研修やライフプラン研修がありますが、それぞれの研修の目的は異なります。従って、何を目的として、あるいは何を目指して研修を採用するのかについては、しっかりと揉みこむ必要があります。このことは、例えば研修の狙いをどうするかということにも通じます。

この観点から、「狙いをどう考えるか」という視点をご紹介しておきます。

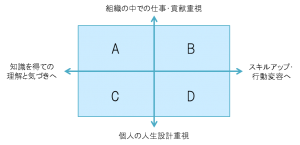

この図のように、大きく4つの領域で捉えると分かりやすいでしょう。

今回ご検討されている高年齢者の方を対象にしたテーマを例に挙げるなら、

A:今日と将来のポジションの理解、変化の時代に求められる思考の理解など

B:高次の専門知識の習得、ノウハウ伝承など

C:ライフプラン、ファイナンシャルプランなど

D:IT活用、健康維持・メンタルヘルスなど

といったところでしょうか。

もちろん、状況によってはひとつのテーマで1回実施すれば済むというものではありません。

60歳定年を起点として考えるにしても、例えば、45歳でB領域のテーマで、55歳でC領域のテーマでといった取り組み方、あるいは50歳でA領域のテーマ、55歳でB領域のテーマでなど、継続的視点で検討を進めていく必要もあります。

また、現業職と非現業職でも取り組み方を変える必要があるでしょう。

御社の歴史や体質、将来高年齢者にどうあって欲しいという期待役割などによって、切り口や取り組むテーマなどが当然変わってきます。御社でベストに近い選択をするためにも、「こうしたい」「こうあって欲しい」という考え方を明確にしながら、関係機関や研修機関などのアドバイスも得て、内容を煮詰めていくというやり方が望ましいと思います。

-

大手電機メーカー支店で営業企画を担当しています。支店長から、「総合力を活かす企画を考えるように」という指示が出ていますが、現状は各事業部独自に顧客対応をしています。総合力を生かす企画を考えるヒントをお願いします。(E.Aさま)

まず既存顧客を囲い込み、顧客と共同で新たなビジネスを創造する、という戦略的テーマにチャレンジしてください。

最近、複数のビジネスユニットを持つ企業が総合力を活かすビジネスを創出し、新たな市場を開拓していこうという動きが加速されています。この総合力の発揮については、トップ方針でうたわれることも多く、加速度は増すばかりです。この要点は、自社だけで新しいビジネスを創造するのではなく、顧客と一緒にビジネスを創造する仕組みを構築することにあると言ってもよいでしょう。

国内でのビジネスで考えると、成熟した市場では今後大きく伸びるであろう「新たな産業」を探すことは困難だと思われます。そこでまず、既存の顧客で貴社のビジネスを伸ばす余地がないか?を考えるのが常道でしょう。その際、

1.貴社の強みを明確にする

複数のビジネスユニットの顧客ですから、それぞれのビジネスの評価点(貴社の強み)を顧客から聞き取り調査し、整理します。その際、各ビジネスユニットが提供している製品やサービスそのものの強みとそれ以外の強み(例えば、開発力やデリバリ、情報提供や情報量など)の2つの領域で整理します。

2.「ビジネスユニットごとの強みを総合したものが貴社の強み」となりますので、既存顧客のなかで、「貴社の強み」を十分評価していない顧客に対しては、「貴社の強み」を評価してもらうためにはどうするのか?を考えます。ビジネスユニットごとの売上・利益の考え方(従来の目標)+顧客価値の最大化(その顧客の価値を最大にするには?)の課題を列挙し、戦略と計画を策定します。

3.戦略・計画推進の責任者を決定し、ターゲット顧客に対するチームを編成し実行に移します。(まずは社内連携力を高める)

4.顧客に私たちの活動のメリット・価値認識を高めながら、協業でのビジネス(顧客自身においても動いてもらわなければならない)を提案し推進していきます。(できればベスト、できなくても顧客との関係強化が図れ、競合に対する参入障壁を築くことができます)

当然顧客の選定には戦略性を持たせる必要があり、顧客との関係強化には組織対応が重要になります。

以上、簡単なストーリーをお示ししましたが、まず社内を説得し動きをつくり出すためには、顧客を巻き込んだビジネスプランの策定と関係者を巻き込む熱意が必要になります。

頑張ってください。

-

営業課長です。新任管理職研修で、リーダーシップと部下育成のテーマを通して、自分のスタイルはかなり独裁色が濃く、部下への接し方も上から目線かつ声高で、突き放すような姿勢が強いことに気づかされました。特に怒り方は強烈なようで、改めなければならないとは思うのですが。(T.Fさま)

営業課長の立場は、月次の業績目標を確実に達成していかなければならない重責で、ともすれば部下に対して冷たく当たる、感情に任せて怒鳴ってしまうことも大いに考えられることです。今回は、「怒鳴る」という局面から、課長ご自身のスタイルを変えるきっかけをつかんでいただければ幸いです。

先ず「怒鳴る」ということについてですが、例えば、テーブルをたたいて「お前らは何を考えているんだ!」と怒鳴る場面や、あるいはクレームを発生させた部下を呼びつけて「馬鹿野郎!いったい何をやっているんだ!」と怒鳴る場面が浮かびます。私たちも感情を持った人間ですので、このことを全面否定する必要はないと思います。

問題は、感情を高ぶらせたまま叱り続けることです。自分では叱っているつもりでも、本来の叱ることとは程遠い現象を生み出してしまいます。その先に待ち構えているのは、過去のことまで持ち出して叱ってしまう、部下の人格までも否定してしまうといった、不快感ばかりが増幅する負のサイクルです。これは決して許されることではありません。さらに悪いのは、怒った後で関係修復を図ろうとして、時間や場所を変えて「さっきは怒って悪かったな!」と叱った行為そのものを自己否定してしまうことです。これでは何の成果も生み出しません。

では、怒鳴ってしまったらどうすればいいか。単純に言えば、感情を鎮めるための間をとるのがよいでしょう。これには個人差があります。部下と対面した状態で感情を鎮めることが出来る人もいれば、少し時間を要する人もいます。後者の場合は「感情的に怒鳴ってしまったのは悪かった。気持ちを落ち着けて話したいので、少し時間をくれ」といって一旦その場を離れるのも一法です。そこから本来の叱るという行動に入る必要があります。

上手に叱るヒントもお伝えしましょう。部下の多くは失敗の事実は自覚しているはずですので、「上司の指示や皆との約束事をどのようにとらえているのか?」「どう考え、どう行動したのか?」「今の結果に対しての原因をどう認識しているのか?」「次で取り戻すために何をしようとしているのか?」の基本ストーリーで“部下に多くを語らせる”ことで、本人に原因究明と次の対策を自覚させる進め方をしていく必要があります。

独裁色が強くてもまずはこの一点を意識することで、ご自身も部下も変わっていけるきっかけをつかむことが出来ると思います。

ある職場の事例をご案内します。決してこんな職場をつくらないために。

住宅資材系のメーカーのある支店でのこと。モラール診断をした結果、この支店は全国でも最低レベルでした。

この支店のモラールアップを狙って研修を通しての指導に入ったわけですが…総じて暗いのです。それもかなり。具体的にはコミュニケーションが極端に少ないのです。この原因はすぐにわかりました。前任の支店長が強烈な人で、極端に言うならば、部下の自主性など一切認めず、こと細かに指示を出す人でした。未達の理由など一切耳を貸さない、とにかく上から怒鳴る、不足な面は本人の状況など一切斟酌せず「とにかくこうしろ」を繰り返す…その結果、メンバーは自分の考えを発信するということを止めてしまったのです。止めさせられたというのが本当の姿なのでしょうが。そして行き着いた先が、物言わぬ面従腹背のチームの完成でした。ご想像の通り、後任の支店長は大変ですよね…

研修では、自分の意見や考えをもっと出す姿勢づくりを第一目標として指導しました。彼らが自分の意見を発信するようになるのに半年かかりました。まだまだではありますが、明るい方向に向かってはいます。

再確認ですが、今回はあえて「怒鳴る」ということを否定はしていません。コミュニケ―ションの活発度合いは組織の活力と通じています。このコミュニケーションには、当然『喜怒哀楽』があります。どこかが極端すぎてもいけませんが、感情を抑えた冷静さを装うコミュニケーションなど本来のコミュニケーションではありません。感情の出し方も工夫すれば当然効果も高まるものです。是非恐れずに、「課長としての自分」を変えることにチャレンジして下さい。

-

8年間営業部門を離れていましたが、この4月から再び営業部門に戻り、部長を拝命しました。離れていた8年間で当社の取引先も増えました。目標達成のために簡単で効果的な顧客管理方法はないのでしょうか?(Y.Kさま)

営業部門長への復帰おめでとうございます。

さて、優良な新規顧客の開拓が困難な時代、既存顧客の管理は会社にとっても重要なテーマとなっています。

顧客管理にとどまらず管理方法を考える場合、まずは、

第一に、「誰が」「何の目的で」「何を」管理したいか?を明確にします。

第二に、今ある管理帳票や管理法(フィードバックや指示を含めた運用法を含め)で何が不十分か?何が重複しているか?を具体的に書き出します。

第三に、先に考えた目的を達成するのに今の管理帳票や管理法を改善して対応可能か否か?を考えます。

第四に、帳票を作成するにあたって、必要な情報を作成者は簡単に入手可能か?

第五に、管理する項目は、現場の行動変容に何らかの形で結びつくものか?

そして最後に、中期経営目標や今期の目標達成に直結した項目が管理されているか?

を検討します。

私が経験した多くの企業様の管理方法(帳票を含め)は、過去からの慣習で行われている内容が多いように見受けます。管理の目的を押さえた上でビジネス環境の変化や実態に即した見直しを行う必要はあるでしょう。

そこで顧客管理方法ですが、営業部長の基本的な役割責任である

・会社の財産である「今の顧客」の資産価値をいかに増やすか?

・新たな顧客を開拓し、会社の財産を増やしていくか?=既存顧客の売上を増やし、新規顧客からの売り上げを増やす

の2点に的を絞り、現場の行動変容・行動管理が可能で、簡単な管理法を採用するとよいでしょう。

今回は、『パレート分析+伸長分析&基本戦略一覧表による管理』を簡単にご紹介します。

ご存知のようにパレート分析は、売上構成比により、重点管理顧客を明確にする手法の1つです。

伸長分析は、一軒ごとの顧客の売上の「伸びしろ」を分析することを目的とします。その一番単純な方法は、担当者の勘で分析することです。あるいは「伸びしろ」の判断基準を会社で統一し、その基準で担当者とマネジャーで判断するなど、実態に応じ検討してください。

パレート分析をし、顧客を売上上位から仮にA、B、Cとランク付けします。これに伸長分析の、伸びる会社をa、現状維持の会社をb、売上減少をcとランク付けした結果を加えます。すると、顧客をA-a A-b A-c B-a B-b B-b・・・・・というようにカテゴライズでき、一軒ごとの顧客に対してとるべき活動量と活動目的がはっきりします。

これを一覧表にし、日常の訪問計画および訪問目的が分析結果とマッチしているかを管理するようにします。

シンプルで実効性の高い管理法ですので是非トライしてみてください。

伸長分析の判断基準や日常の運営など詳細については、お気軽にお問い合わせください。

-

他県の営業所長から新任の支店長として赴任してきました。業務引き継ぎの時間が十分に持てないまま支店長としてのスタートを切っていますが、分からないことばかりで、部下に教えてもらう日々です。これでいいのかなと少し不安になります。(Y.Oさま)

所長から支店長への役割の変化、加えて新支店の実情が分からない状況では、不安も多くあることは心情としてはよくわかります。でも支店長という立場を考えれば、そんな悠長なことは言っていられないですね。もう着任されていますので、遡ることができるか分かりませんが基本の押さえどころだけご案内しましょう。それは1つの土台と3つの柱です。

1つの土台とは、前任の支店長がどういう認識のもとに支店経営をしてきたかということです。支店を取り巻く市場環境、商品や技術、サービスの展開状況、部下メンバーの能力やチーム力など幹の部分はしっかりと聴きだしておく必要があります。言ってしまえば「こういう背景でこういう認識のもとにこういう経営をしてきたんです」をよく聴きだしておく必要があるということです。これは、文書などではなかなか引継ぎできない要素です。ここをよく理解しておかないと、今後支店長として方針や施策を打ち出していく際に、受け止める部下側が戸惑ってしまいます。「これまではこういう認識の下にこういう施策をとってきた。今後は、ここは変わらないが、ここはこういう新たな認識に基づいて新しい施策をとっていく」と言えば、受け止める部下側もスムーズに土台の転換が図れるはずです。

次に3つの柱ですが、これは実態を把握する3つの柱と捉えるとよいでしょう。

第1の柱は「数字を把握する」です。どの数字を見るかに言及する必要はないと思いますが、重要なのは数字の趨勢を押さえるということでしょう。過去3期の数字の変化は押さえる必要があるでしょう。これは前述しました方針や施策との兼ね合わせで見ていく必要があります。支店経営をしていく上で、数字からの問題と課題の発見は非常に重要です。

第2の柱は「動きを把握する」です。一番わかりやすいのは営業の動きです。訪問件数や商談件数などは代表的なものです。出退勤の動き、ホウレンソウの動き、部門間の連携の動きなどをよく観察して、そこから問題や課題を発見する必要があります。

そして第3の柱が「感情を把握する」です。感情と感情から表出している現在のメンバーの姿です。モラールは? 何を快く感じ、何に不満を持っているのか?などなど。この場合注意しなければならないことは、メンバーにただ聴く、まず聴くということであってはなりません。ここには経営責任者である前任支店長のリーダーシップのスタイルが大きく反映されている可能性が高いからです。ですから、先の『土台』を押さえておく必要があるのです。よくあるパターンとして、支店長の考え方ややりたいことが部下に伝わっていなくて、不本意な形で指示されている、自分たちの意見がなかなか受け入れられて来なかった、などの負の感情があります。こうした感情面の問題は挙げればきりがありません。だからといって決してないがしろにしてはなりません。

まずは以上の土台と3つの柱に対する自分なりの枠組みと仮説を持って実態を早期に把握する必要があります。目先の日常業務は進んでいるはずですから。

目先の案件に振り回されることは避けなければなりません。目先案件対応に部下と一緒に走り回るだけでは支店長としての本来役割を果たすことはできません。

最後に、動きと感情の把握とも関連しますが、支店長という立場は管轄範囲が大きく広がっているはずです。営業だけでなく技術や施工・サービス機能が大きくのしかかってきている、管理部門の役割範囲も大きくなっている、本部や本社との関係性も大きくなってきているはずです。ですから支店経営の全体を俯瞰して捉えていくところからスタートしていただきたいのです。

ご健闘を祈ります。

-

今年2月から関係会社(社員40名)の総務部長となり、トップから「教育も頼む」と言われ悩んでいます。親会社にいたとき、教育は人事部が担当して総務は関わっていませんでした。ここ8年は新入社員の採用も無く、逆ピラミッドの年齢構成の会社です。来年度は新人を3名採用することが決定しています。どのような考えで、どこから手を付けていけばよいか、アドバイスをお願いします。(設立60年アパレル会社勤務 A.Hさま)

初めてのご経験ということですので、どのポジションから発想すればよいかという立ち位置を押さえる必要があるでしょう。基本的には、人事部門の視点で発想するとよいのではないでしょうか。

人事の役割を一言で表すなら「経営ビジョンや中長期の目標、経営戦略実現のために“人”の側面から施策を考え実施する」となります。この視点から、働くための環境や制度は整えられているのか、また適切に管理されているのか?目標達成のための各人の役割や能力は明確になっているか?必要な能力を習得する仕組みや機会は整えられているのか?などの実態をつかみ、必要な対策を打つことが重要となるでしょう。

A.Hさんの場合、人財育成の方向性を明確にするために、まず会社のビジョンや中長期の経営目標を確認するとよいでしょう。次に、目標達成のための経営戦略が設定されているかの確認を行います。

社歴があり規模の小さな企業の場合、売上と利益以外の目標が明確になっていない場合が多いのですが、その場合はトップや各部門長と話をし、自社を取り巻く市場環境や予測される今後の変化、その中でどのように目標を達成していこうと考えているのか?目標達成のために社員にはどのような行動をとってほしいか?行動するにあたり能力は十分か?などを押さえます。

これらをもとに人財育成の方向性と教育要点を設定し、部門長以上のメンバーと共有化します。

次に、貴社の教育体系や内容の現状を把握します。前段で設定された貴社の人財育成の方向性と照らし合わせながら、現状の教育体系・内容の問題や課題を発見・確認しましょう。そうして教育目的や対象者などを明確にしたうえで再設計に取り組みましょう。

社内教育の場合、一般的に職能別研修と階層別研修に分けて企画されている場合が多いようです。

職能別研修は、業務遂行のために必要な知識とスキル(技術)を習得させることを目的として企画します。この企画に際してやはり必要なことは「何を目指すか」なのです。ですから、先に述べた経営目標や経営戦略とのリンクが欠かせないことは容易に理解していただけるでしょう。

次に階層別研修です。一般的には、新入社員-中堅社員-初級管理者-中級管理者-上級管理者という階層研修の組み立てがありますが、その構築にあたっては以下の要素を参考にしてください。

1.「企業理念・目的」の達成や「会社が目指す組織文化」の強化に結び付くものに。

(企業の歴史や顧客からの評価を「知る」、なぜ評価を得ているのか「理解する」、今後どうあるべきかを「考える」など、節目で認識を新たにさせるとよいでしょう)

2.各々の立場に応じた望ましい考え方や、役割に応じた行動がとれるように。

(コミュニケーションやリーダーシップなどは単発の研修で習得することは難しく、階層的に、計画的にレベルアップしていくように企画するとよいでしょう)

3.「仕事の進め方」や上司からの「指導目的」の本質が共有化できるように。

(例えば、担当者レベルで回すPDCA、管理職レベルで回すPDCAがリンクして、共通目標に向かっているようにする必要があります)

4.職能・階層の研修が相互補完されるように。

(例えば経理業務をとっても、単純に作業の成果を求められる年次から、各部との調整が必要な年次まで、期待される役割に変化が生まれます。コミュニケーションにしても、自分の考えを整理して伝える能力から、調整能力というように、階層ごとにテーマを変化させていく必要があります)

5.社員間のコミュニケーションを密にし、部門間の相互理解と一体感作りに役立つように。

(それぞれの部門で行われている仕事の実態を共有化することは、会社としての全体最適を考える場合重要です)

最後に、久しぶりに新人を採用されるとのことですので、新人の教育についても少しだけお伝えします。

新人の場合、エチケットやマナーももちろん大切ですが、今後70歳近くまでビジネスの現場で働くことになりますので、「個人の成長にとっての、働くことの目的や意義」「自社についての理解(この会社で働く目的や誇り)」などが教育上の重要な要素となります。このような内容は外部の教育機関では対応が難しいので、自社での実施をお勧めします。ただし、トップや人事担当者が一方的に話をするだけでは、新人の理解や実感を得にくいことが往々にして起こります。これを防ぐには、テーマを設けて先輩や上司と一緒に考えて新人に発表させるなど、彼らを巻き込み行動させる方法をとるとよいかと思います。

新人教育に限ったことではありませんが、社員教育を企画、実施する立場の人が何より自分の会社に自信と誇りを持ち、楽しそうに仕事に取り組んでいることが重要な要素となります。A.Hさんも頑張ってください。

-

情報関連機器の開発・製造・販売メーカーの営業マネジャーです。部下営業マンの多くが、設計部門や製造部門を動かすことができず、社内調整や交渉はマネジャーが担うような状況が続いています。もっと営業マンとしての役割強化を図りたいのですが。(K.Nさま)

「担当営業として顧客の要望は設計や製造に伝えた。この後の実現に向けた交渉などはマネジャーの役割!」と決めつけてしまった判断と行動が発生しているようです。昨今の社内交渉場面を見ても、社内交渉力、社内調整力を発揮することができずに、担当者としての責任を放棄してしまったような現象を見聞きすることが良くあります。この解決に当たってはマネジメント体制の問題や各々の役割意識の問題など簡単ではないと思いますが、担当責任者である営業として持つべき『基礎力』の視点から、役割発揮の二つのキーワードをご紹介したいと思います。一つは「プロジェクトマネジメント」であり、もう一つは「プロダクトマネジャー」です。

この二つの観点から、営業としてしっかりと対応して欲しいポイントを絞り出してみましょう。

まずは「プロジェクトマネジメント」の視点です。ご質問の受注案件対応型の案件は一つのプロジェクトと見立てても違和感はないでしょう。そうした場合、営業の担うべき役割はプロジェクトマネジャーの役割と違いはないといえます。○○案件というプロジェクトを成功させるキーマンは営業にあるのです。ですから、営業は担当案件を成功させるために、人材や設備、費用や資材、スケジュールなどをバランスよく調整し、さらには顧客との調整も行いながら、全体の進捗管理に責任を待たなければなりません。この役割意識と行動が求められるのです。これなくして、会社を代表する営業としての役割を果たすこと等できません。

ここまで申し上げて、再度ご質問のような状況になってしまった原因として次のようなことも考えられるかも知れません。プロジェクトには当然それぞれに目標と期限があり、決まった作業を繰り返すルーチン業務とは異なります。期限も短期のものもあれば中長期にわたるものもあります。こうしたプロジェクトの中にいると、慣れが発生して、ルーチンワークをこなしているような感覚に陥ってしまう可能性(危険性)が高まるものです。そのために、分業型の意識と行動につながってしまい、「営業の役割はここまで、後は組織の責任、だからこの後のことは責任者であるマネジャーは担うべきことである」という認識と行動が出来上がってしまった可能性もあるでしょう。

いずれにしても、プロジェクトの運営という観点で工程表や役割分担表を明確にして共有化を図り、各々の責任体制を再構築することから始める必要があるでしょう。

もう一つ持っておいていただきたいのが「プロダクトマネジャー」の視点です。プロダクトマネジャーとは、「ある製品分野において、マーケティング活動全般に責任と権限を持つ管理者。製品の開発・販売・流通など管理する領域は広範囲にわたり、販売量の拡大と収益性に責任を持つ人」と定義することができます。この定義からすれば、営業マンの役割領域を大きく超えているように受け止められるのは当然ですが、「良い行動をとる」ためのヒントになりそうなのでご紹介します。

以下は、著名ベンチャー・キャピタリスト、ベン・ホロウィッツが、前に務めていたNetscapeのプロダクト管理部長時代に紹介された「良いプロダクトマネジャー、悪いプロダクトマネジャー」(1996年夏)で述べられたことを参考にして、営業として認識しておいてほしいことをご紹介します。

—————————————————————————————————

良いプロダクトマネジャーは、市場や製品、製品ライン、競合他社に対して常にアンテナを張り、情報や知識、経験に裏打ちされた自信をもってリーダーシップを発揮する。良いプロダクトマネジャーは、全責任を負い、成果の観点から自分自身とチームを評価する。彼は、適切な製品・時期の選定や、社内外リソースの活用など、成果創出に必要なすべての事項に責任を持つ。良いプロダクトマネジャーは、組織や資金、競合他社、市場の状況をつかみ、成果をあげられる計画を策定して実行することに責任を負い、成果が出なかった場合でも言い訳をしない。

悪いプロダクトマネジャーは多くの言い訳や不満を口にする。リソースが不足していた、チームメンバーの能力や技術が低い、競合他社には良い人材が自社より多い、私は働きすぎるくらいやっている、指導や指示を十分には受けていない、など。

良いプロダクトマネジャーは、販促物、想定Q&A集、プレゼンテーション、報告書を作成し活用する。悪いプロダクトマネジャーは、他チームからの質問に答えることに1日をとられて忙殺されることに不満を言う。

良いプロダクトマネジャーは、重要な製品フローを正しく理解・評価し、真の解決策を構築する。悪いプロダクトマネジャーは、1日中火消しに追われる。

良いプロダクトマネジャーは、重大な問題に対して書面で意見や立場を表明する(競争に勝ちうる解決策の提示、戦略や組み立ての決定、製品の厳選、市場への攻勢/撤退の判断)。悪いプロダクトマネジャーは、自分の意見を口頭で伝え、上層部がそれを封じているのだと愚痴をこぼして嘆く。悪いプロダクトマネジャーは、ひとたび失敗すると、そうなるだろうと私にはわかっていた、と訴える。

良いプロダクトマネジャーは、チームを収益と顧客に集中させる。悪いプロダクトマネジャーは、競合他社がどのくらい優位性のある製品を作っているかに焦点を合わせる。

良いプロダクトマネジャーは、懸命な努力によって達成しうるものを良い製品と定義づける。悪いプロダクトマネジャーは、達成しえない、あるいは技術者が望むもの(例えば、最も難易度の高い問題を解決するなど)を良い製品と定義づける。

良いプロダクトマネジャーは、自己を厳しく管理し、毎週時間通りに報告書を送る。悪いプロダクトマネジャーは、規律正しさに重きを置かず、報告書を時間通りに送るのを忘れる。

—————————————————————————————————

以上、今回のご質問の仕事を担う営業にとっても参考にしていただきたいところを抜粋してご案内しました。参考になれば幸いです。

-

入社6年目の営業担当者です。上司から、「売上データをしっかり確認しろ」と言われます。売上データは顧客別、製品別売上が月単位で出力されます。営業会議では、売上や見込みに関する話が中心で結果は顧客別や製品別で発表しておりません。今さら「売上データの確認は何故必要か?」とは聞きにくいので、上司の意図を考えるヒントをお願いします。(生産材商社 O.Tさま)

ご質問いただき、ありがとうございます。

営業に関わらず、仕事の基本的な進め方は、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(修正)」です。

売上データは、活動の結果を確認(評価)できる貴重な資料です。評価の目的は修正(活動の見直しを行い次の計画に反映させる)を行うことです。O.Tさんの上司は貴方の活動計画にまだ改善の余地があると判断しておられるのではないでしょうか?

では、売上データから判断できることは何でしょうか?

貴社の場合、顧客別、製品別の売上が月次でデータ化されるのですから、「どこで」「何が売れた」かが分かりますよね。

O.Tさんの活動計画(訪問計画、面談計画、商談計画)と結果は連動していますか?

企業を取り巻く環境がこれだけ厳しくなった中での活動は、「いかに無駄を省くか」が重要となります。営業活動でも、目標達成に向け無駄のない活動を行うことが求められますし、毎年目標が上がる訳ですから、活動の改善は重要なテーマです。

まず、O.Tさんの意図した活動が結果に結びついているかチェックしてみましょう。

次に、特定の顧客の売上データを「時系列」で見てみましょう。直近の半期、1年だけではなく、3年、5年、そして引き継ぎ顧客の場合には前任者の時のデータから時系列で確認します。顧客の事業とO.Tさんの売上は連動していますか?

また、生産材の場合、納入している商材の継続受注年数は顧客の事業計画や製品計画と連動する傾向がありますが、O.Tさんの場合はいかがでしょうか?

顧客の事業計画や製品計画の情報を入手し、攻めの活動計画と実行ができていますか?

売上データは、貴方の営業活動の改善に役立つ正直な忠告者です。データは『もっと私を活用してください』と言っていますよ。

-

新入社員導入研修やフォローアップ研修を担当していますが、「指示待ち」や「答え待ち」の傾向がかなり強くあって、自主性を育てることに苦慮しています。「考えない社員」を生まない育成のポイントがあれば知りたいのですが。(H.Sさま)

新入社員のすべてが「考えない社員」ではありませんが、ご指摘の傾向が強くなっていることはよく聞きます。この危機意識はビジネス環境の厳しさが増していることとも関係があるのではないかと思います。ある意味余裕がなくなってきているのではないでしょうか。でも、我々が置かれているビジネス環境が厳しいからこそ、新人の早期戦力化がますます重要なテーマになってきていることは間違いありません。

さて、ご質問についてですが、まず私たちのスタンスを振り返ってみる必要があるように思います。つまり、指示待ちにする指導をしていないだろうか、答え待ちをさせるアドバイスをしてはいないだろうか、などなどです。

この観点から、「待ち姿勢」を「主体姿勢」に転換させるキーワードとして「体験させる」「考えさせる」を挙げることができると思います。表層的なことでなく、できるだけ本質に迫ることが重要ですが。

例えばチームビルディングの手法や体験学習の方法を新入社員研修に取り入れることもあってよいでしょう。

こうした要素を組み入れる際に注意していただきたいことは、部分のみの改訂で済ましてはならないということです。一部を変えても全体のコンセプトや進め方が整っていないと、意味をなさなくなってしまいます。なぜならば、限られたスケジュールで変えるということで一番影響を受けるのは時間という制約です。例えば、チームビルディングを取り入れたことによって他のテーマに取り組む時間が少なくなって、結局つめこみの一方通行の説明で終わらせてしまったのでは、何の意味もありません。

この制約を押さえたうえでですが、主体姿勢を引き出すためにはやはり「苦労して考えて、調べて、議論してそれなりのアウトプットを出した」という経験値は大きな意味を持つと考えます。ここでは間違えたという経験も大きな意味を持つはずです。

その一例として、自社の組織と各部門の役割を考えさせる場面を取り上げてみましょう。

組織や役割を理解させる方法はいくらでもあります。しかし、従来よく行われているやり方といえば、各部門の責任者が時間を割いて、部門の役割と仕事の説明をする、という方法。説明の繰り返しで、肝心の新人にとっては退屈な時間となってしまい、結局何も頭に入っていないという経験をされた指導担当者は多くいらっしゃるはずです。エビングハウスの忘却曲線を地で行く状況を作り出しているのは誰かを考えてみる必要があります。「最適な方法ではないとは分かっている。でもここで教えておかなければ」という、新人研修を考え指導する側の思い込みや慣例から抜け出すこともまた重要ではないでしょうか。

例えば、いくつかの情報を与え、自分たちで調べる機会を与え考えさせた方が自分のものになる確率はぐんと高まるはずです。さらに、組織や部門の仕事を考えるときに「顧客の視点を忘れるな」という付加項目を入れれば視野がもっと広がります。

以上のような工夫で、主体姿勢づくりもかなり改善されるようです。また、こうした体験は今後も記憶に残っていきます。小さな成功体験が大きくモノをいうという意味にも通じると思います。

さて、こうした取り組みをすると、導入研修で取り扱うテーマに限界が出てきます。ではどうすればよいか。配属後のOJTテーマとして、現場サイドに指導してほしいテーマと内容を明確に引き継ぐ必要があります。「OJTでは仕事の知識とスキルを教えればよい」という考え方は、変えていただかなければなりません。新人に期待される能力として、ビジネスに対する基本知識やコミュニケーション能力、問題解決能力などが言われますが、こうした能力は一朝一夕で身に付くものではありません。OJTの中で身に付けさせていくものです。ですから指導者が、なぜコミュニケーションが必要なのか、コミュニケーションスキルとして何を身に付けなければならないのか、などの説明ができなくてはOJTなどできるはずがありません。

このように、OJTの領域まで押さえて、新人の早期戦力化の考え方と方法を再構築することもまた重要なことではないでしょうか。